バッティング…棒の加速のお手本

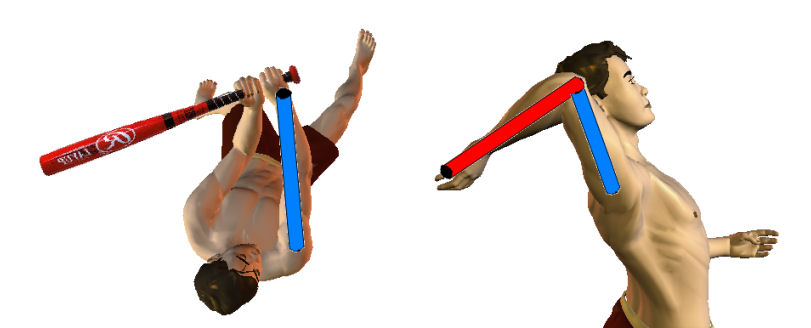

野球のバッティングとバレーボールのスパイクスイング。前腕をバットに相当します。

加速した棒の終端(バットヘッド)でボールをヒットする代表的なスポーツ動作に野球のバッティングがあります。バッティングのバットを支える腕全体をスパイクスイングの上腕に見立て、バットをスパイクスイングの前腕に見立てると両者の対応関係が見えてきます。

バット(バッティング) ⇔ 前腕(スパイク) … ボールをヒットする棒

腕全体(バッティング) ⇔ 上腕(スパイク) … バットや前腕を加速する棒

違いはヒットする棒と加速する棒の連結部分で、バッティングではバットを手で握りますか、スパイクスイングでは肘関節が連結部分となっています。しかし、このような対応関係を考えればバッティングによるバットの加速の話はスパイクスイングの腕の加速でも参考になるはずです。

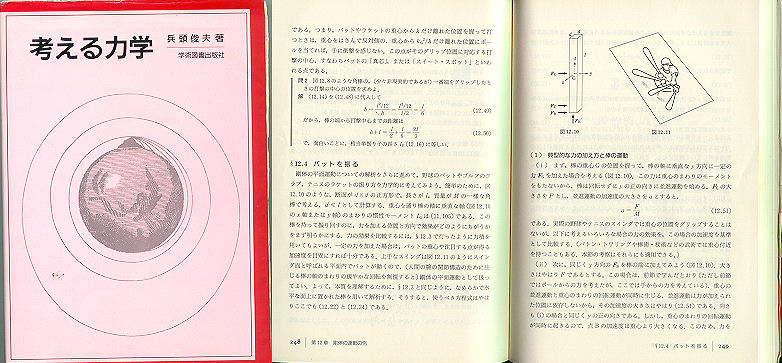

考える力学(兵頭俊夫著 学術図書出版社)

バットスイングの力学的な解説の中で一番納得できる解説があったのは「考える力学」(兵頭俊夫著

学術図書出版社)という物理学の本でした。この本との出会いはある大学のスポーツ科学の講演会に行ったときに著者の兵頭俊夫先生のお話を聞いたことがきっかけでした。講演の途中で先生は壇上で、やおらジャケットを脱ぐと用意した木刀を振りながらバットスイングの解説をされました。その時のにご紹介していたのが、この「考える力学」という著書でした。(あまりにインパクトのあるシーンでしたので、すぐに出版社から取り寄せました)

この本の要点を私なりにまとめてみましたので紹介します。なお、数式もしっかりと書かれた詳しい説明を知りたい方はぜひ「考える力学」の実際の本を手にとってお読みになることをおすすめします。

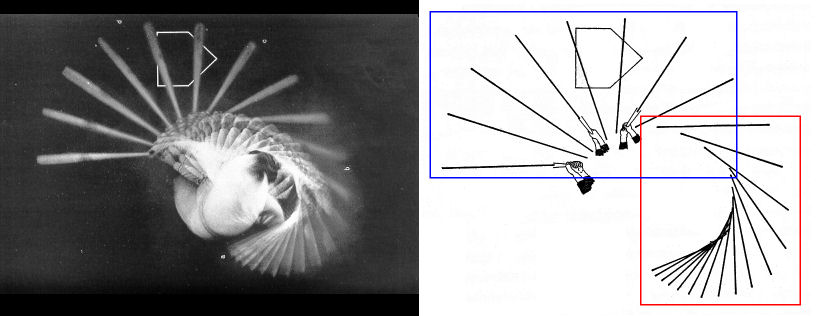

プロ野球選手のバットスイングのストロボ撮影。スイングの前半(赤い囲み)とスイングの後半(青い囲み)ではバットの軌道が違います。

まずは実際のバットスイングの軌道を見てみましょう。野球選手のバットスイングのバットの軌道を観察すると単純な円運動をしているのではなく、前半と後半で動きが大きく違って見えます。前半ではバットを持つ手が直線的に動いており、バットの軌道も幅の狭い帯状に見えますが、後半では手の動きがほとんど無くなり、グリップを中心とした円運動に見えます。この前半と後半の動きが違うことがバッティングの動きに大きな意味を持っています。

バットスイングの前半=バットの加速

バットスイングの前半に行われていることは結論から書けば

ボールを飛ばすためのバットの加速

です。

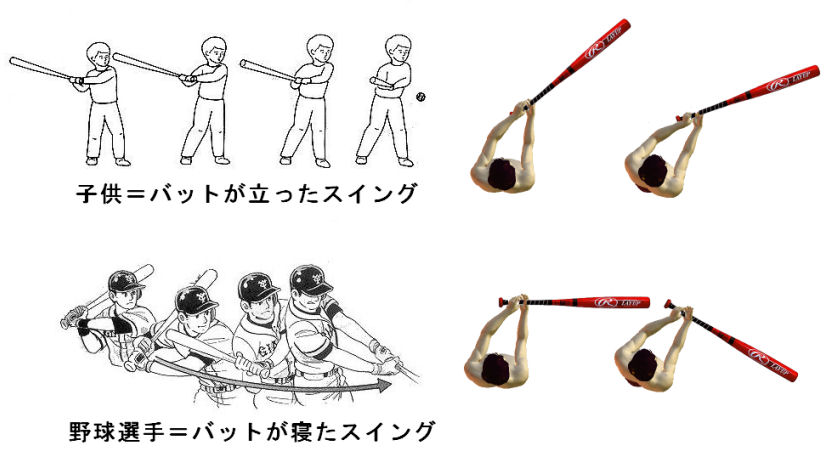

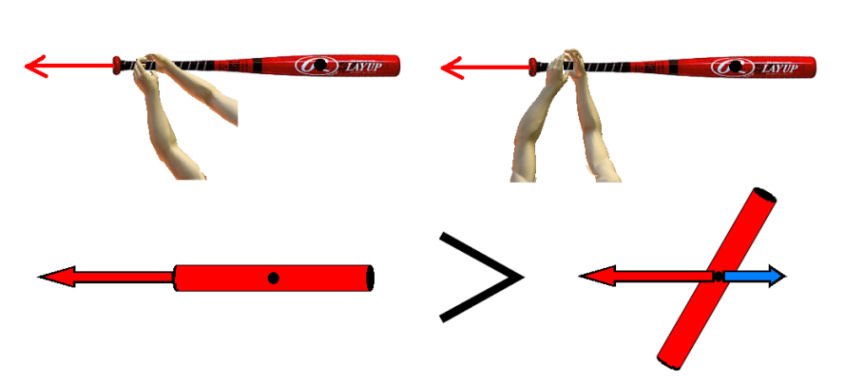

バットの一端(グリップ)に両手で力を加えてスイングすることは同じですが、子供などの初心者のスイングと野球選手のスイングではフォームが違って見えます。なかでも目立つ違いはスイングするバットの立つ角度です。初心者はバットを立ててやたらと大きく振り回して打ちますが、経験者はバットを寝かせ、体に巻きつくようなスイングをします。

子供(初心者)と野球選手(経験者)のスイングの違い。子供はバットヘッドを立ててスイングしますが、野球選手はバットヘッドを寝かしてスイングします。

このようにバットの加速は進行方向に対して

(a)バットを立てて加速する

(b)バットを寝かして加速する

という二つパターンに分けられます。この二つパターンではバットの加速の効果が違ってきます。

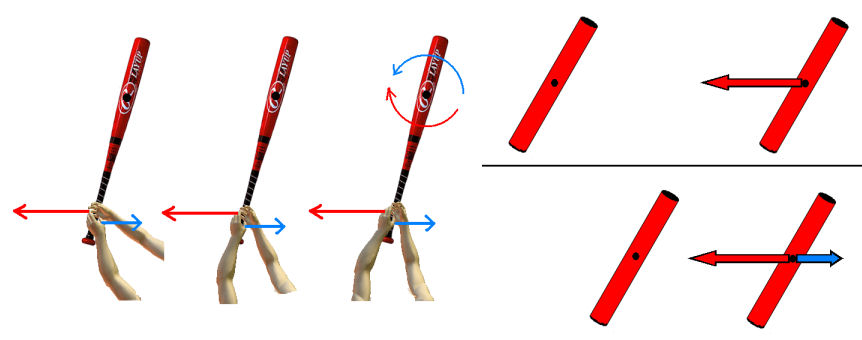

(a)バットを立てて加速する…効率の悪いスイング

バットを立ててスイングしようとするとバットは重心回りに回ろうとします。

バットを立てて加速する場合、手の力はバットを前進させますが、この力は同時にバットを重心回りに回転させようとします。このままスイングを続ければ立っていたバットは回転により寝てきます。

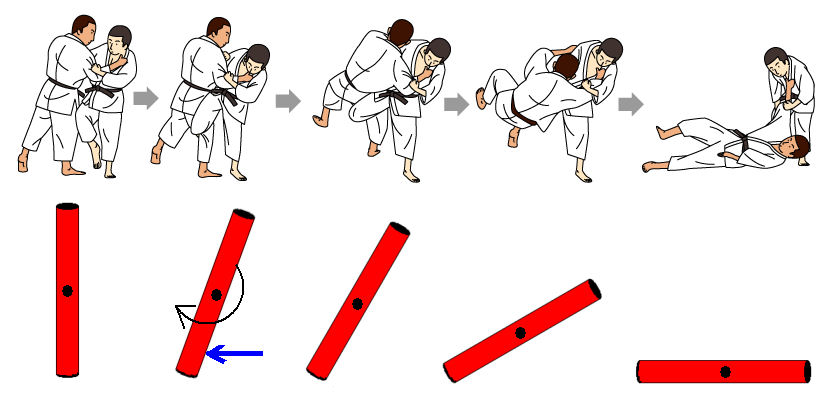

柔道の大外刈り。足を刈り、相手を重心まわりに回転させて倒します。

バットの重心まわりの回転は柔道の大外刈りのようなイメージです。大外刈りは相手の足元に力を加えて(=足で刈って)、相手を倒す技ですが、技をかけられた人間が倒れるのは重心回りに回転するためです。バットも加速の時に一端に力を加えるので、重心回りの回転が起きます。このためバットを立てた状態から加速すると回転しながら前進することになります。

バットを立てたまま前進させようとすると前進の速度が小さくなります。

バットを寝かさないように立てたままで前進させるためには重心回りに起きる回転を止めなければなりません。そのためにはバットを前進させる力とは別の反対まわりの回転を起こす力(青線の力)を加える必要があります。

バットを反対まわりに回転させる力を加えれば、前進に伴う重心回りの回転は止まります。しかし、この力はバットの後退方向を向いているため、バットの前進にブレーキをかけてしまい肝心の前進速度を小さくしてしまいます。また、バットを立てれば立てるほど重心回りの回転の力も大きくなるので、それを止める反対回転の力も大きくする必要があり、前進速度に対してのブレーキも大きくなります。バットを立てたままの加速は力の無駄が生じる効率の悪いスイングということになります。

やたらバットを振り回す小さい子供や初心者のバットスイングのスピードが遅いのは腕の力が弱いだけでなく、バットを立てる効率の悪いスイングをしているためです。

(b)バットを寝かして加速する…効率の良いスイング

バットを寝かして加速すれば無駄なく加速できます。

バットを寝かして加速することでバットはグリップを先頭としてバットの軸方向に加速されます。軸方向に加速させればバットを重心回りに回転させる力が発生しません。重心回りの回転がないわけですから、回転を止める力ももちろん必要ありません。手の力は全てバットの前進方向の加速に使われます。 もし、同じ力でスイングした場合、バットを立てるスイングよりもバットを寝かせるスイングの方が、バットの前進速度が大きくなります。バットを寝かした加速は力の無駄が無い効率の良い加速と言えます。

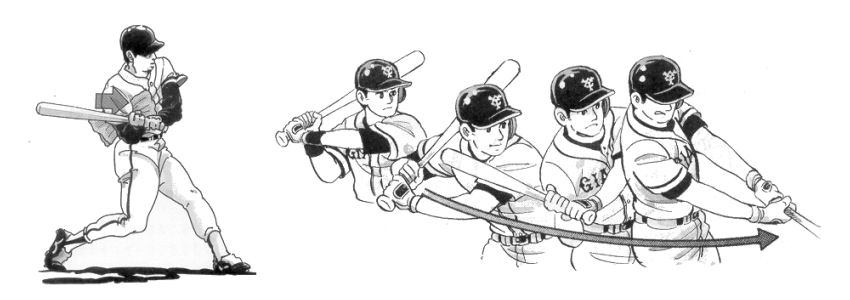

バットスイングで脇を開かないためにクッションを挟んだ練習。

バッティングの指導言語に「バットのグリップでボールを叩きに行け」「グリップでボールを潰せ」

というものがあります。これは不思議な言葉に聞こえますが、グリップをボールに向かわせるような意識でスイングをすれば、バットは自然にグリップを先頭とした軸方向の加速をすることになります。「脇を開くな」と脇に物を挟んだり、ゴムチューブを体に巻き付けてスイングさせる練習法がありますが、これも結果として軸方向のスイングを誘導することとなります。

グリップを先頭とした軸方向の加速をする場合、実際にボールをヒットするバットヘッドが進行方向の最も後にくることになります。「バットヘッドの速度は大きくなっても、振り遅れてしまうのではないのだろうか?」という不安が残ります。

バットを「寝かせる」「立てるについての補足説明

→ ★