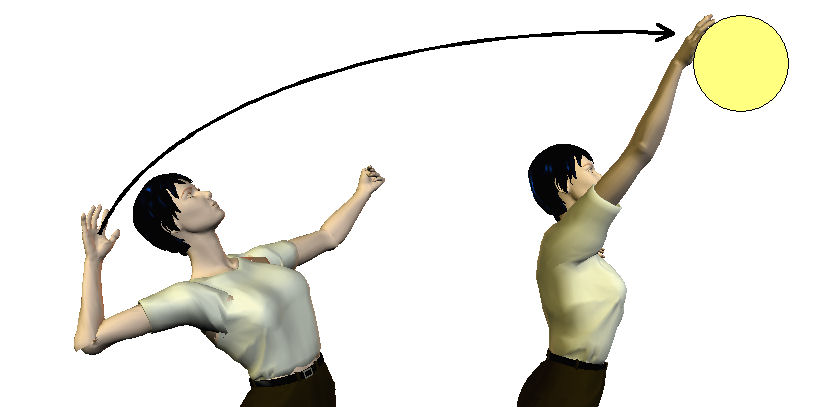

スパイクスイングにおいてバックスイングに引き続き腕を前向きに振るスイングをフォワードスイングと呼びます。バックスイングは腕をボールの飛ぶ反対方向に振りますから、この時の力はボールに伝わらないので、実際にボールを打つスイングではありません。実際にボールを打つスイングが、これから考えるフォワードスイングです。バックスイングが「準備のスイング」であるなら、フォワードスイングは「実行のスイング」と言うことができます。

はやすぎてわからない

「目にもとまらぬスイング」と言われるようにフォワードスイングは短時間の非常に早い動きであり、スイングの実像の把握がなかなか出来ません。このためフォワードスイングはバックスイング以上にこれまで語られることが少なかったと思います。

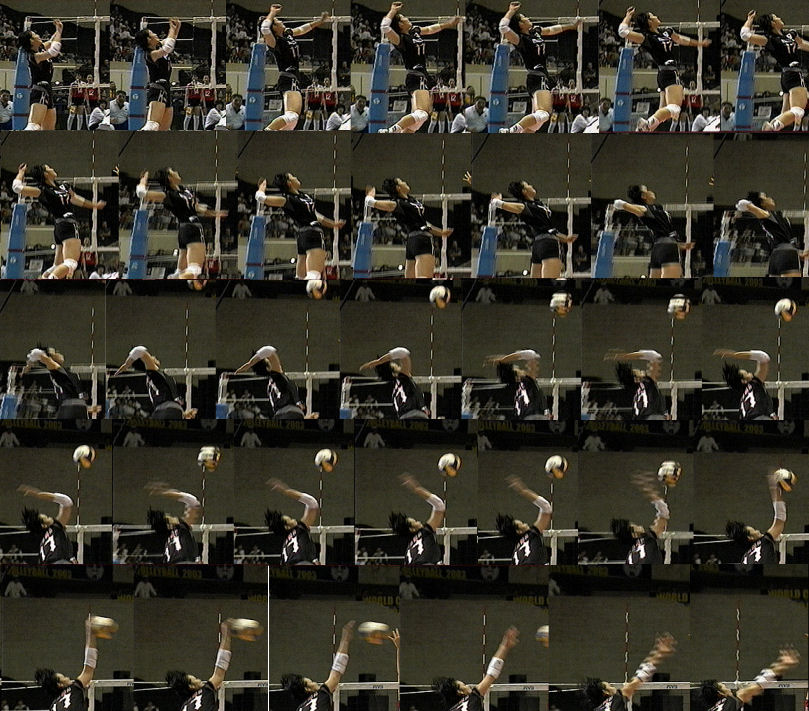

スパイクの連続写真。

ある雑誌に掲載されたスパイクフォームの連続写真です。フォームの解説に使われる通常のコマ数の写真ですが、このコマ数でも動きは跳び跳びにしか見えません。コマとコマの間には見過ごされている本当の動きがあるはずです。

(雑誌編集の方に聞いた話ではフラッシュ撮影が出来ない室内でのバレーボールの写真撮影では選手の連続写真を撮るときにシャッタースピードを遅くしなければならないので、屋外競技のテニスや野球のようにはコマ数が増やせないそうです)

ビデオ録画のキャプチャー画像。

テレビ放送の録画から作成した連続写真です。比較的細かいコマ数となっており、この写真であればスイングの動きが把握できそうです。それではこの連続写真で行われていることをどう考えればよいのでしょうか?

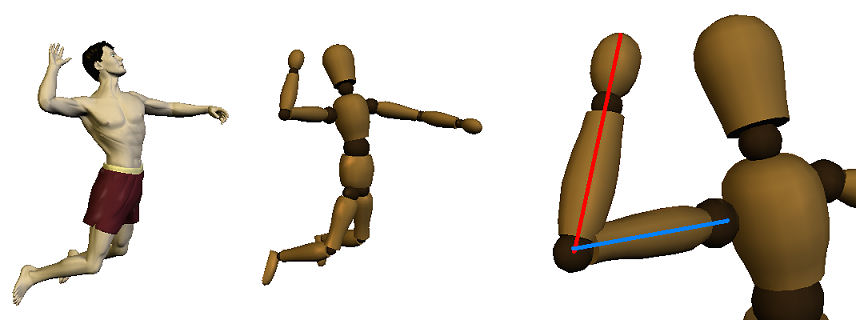

スイングの腕は連結した棒

人間の手足は伸び縮みのしない棒であると考えられます。腕は上腕(青線)と前腕(赤線)が組み合わされた棒です。

スイングの動きをわかりやすくするためにスイングの腕を簡単にモデル化してみました。スイングする腕は上腕、前腕、手という部分で成り立っています。上腕にも前腕にも中に丈夫な骨がありますから、伸び縮みしない棒構造と言えます。手はボールヒットする部分ですが、短く、動きが小さいので、前腕の一部としてまとめて考えることにします。

腕の骨と骨をつなぐ連結器の部分が関節です。上腕は両端に肩関節と肘関節の二つの関節があり、前腕(+手)は上端にある肘関節により上腕とつながっていますが、反対側は連結のない終端となっています。スパイスイングは関節でこの腕の棒を動かして終端である手でボールをヒットする動作と言えます。

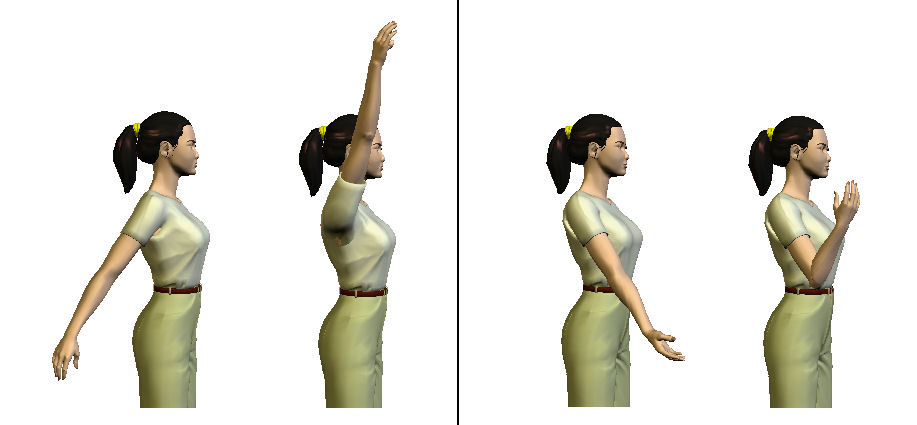

肩関節と肘関節の正常の可動域。肩も肘も無制限に動くのではなく、決まった範囲内での動きになります。

腕は関節で連結されているために上腕も前腕も自分勝手にバラバラに動くことは出来ません。また、関節は上の絵のように正常の動く範囲が決まっていて、それ以上の動きは出来ない構造になっています。スイングをはじめとしたスポーツの動作をする場合も常にこの正常の動く範囲の中で動かさなければならないという制約があります。この制約を無視して関節に正常以上に動かそうとすれば肩や肘の故障の原因となります。

ヘビのおもちゃ。ヘビの動きをよく再現します。

竹や紙で作った作った昔懐かしいヘビのおもちゃは子供が驚くぐらいにヘビの動きをよく再現します。これはおもちゃでありながら、実物のヘビが「いくつもの小さい背骨の連結」で出来ていることや「関節の動きが左右横方向に動く」という動きの基本がヘビのおもちゃにもちゃんと備わっているからです。

人間の体も腕の連結の仕方や関節の動きの方向が決まっているので、スイングの大枠の動きは決まってきます。特にフォワードスイングのように短時間で終わる動作では「何(what)を動かすか」という問題よりも「どう(how)動かすか」ということが問題となります。