國際式六人制バレーボール (昭和32年) 佐藤不二男著 日本文化出版

著者は島根大学の先生。アジア大会にトレーナーとして参加した経歴をお持ちです。九人制が主であった当時のバレーボール界に六人制を導入するための本です。ルールやプレーについて九人制との比較を中心に書かれているといった印象です。

特に九人制と異なる「ホールディングの解釈」や「タッチの禁止」「ネットの高さ」については相当な注意が払われています。

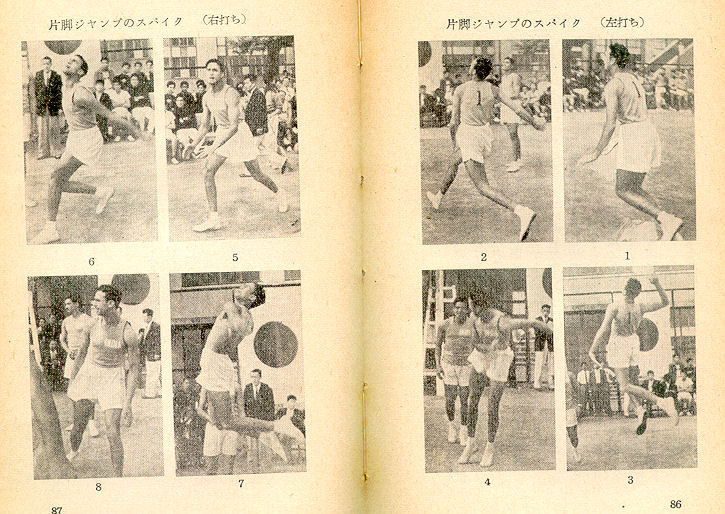

面白かったのは片脚ジャンプのスパイクが出ていたこと。

「片脚ジャンプはストップが低いとき、つまり攻撃者の打点が高いときは有効だが、逆に低いとき、ストップにボールがかかったときは処置に窮してしまうのが欠点とされる」

と解説され、外国人選手の写真が載っていました。

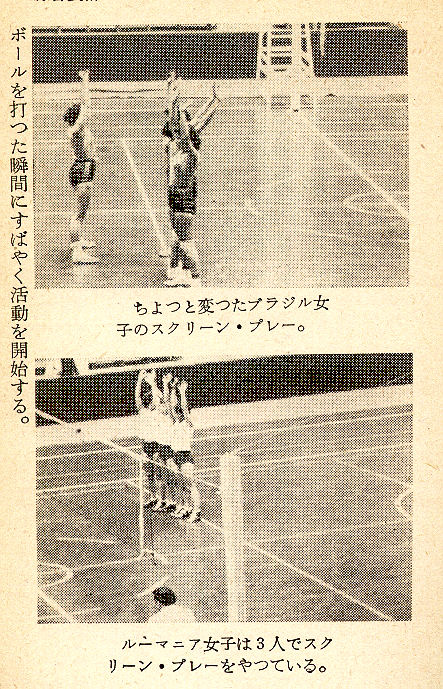

ルールブックのスクリーンプレー禁じる項目は知っていましたが、実際のスクリーンプレーは知りませんでした。スクリーンについての解説は

「スクリーンの狙いはサーブをかくすことと、サーブ権を得たチームは必ずローテートして組み合わせが変わっていることになるから、スクリーンの際、新しい攻防作戦を相談する(例えばどちらへ移動して打つ、とか、バックがトサーになるとか)ことの二つである。

サーブをかくすといっても、レシーブ側からいえば、十四、五米も向こうからとんでくるのだから、あまり効果はない、といえば言えないこともないが、心理的にはかなり、不安であるし、ともかく、あまりマイナスでない限り、集まれば気持ちもぴったりするし、作戦も立てられるわけだから、スクリーンはやった方がよいといえる。九人制で、一点ごとに、集まって、ワッショイワッショイやっているよりはるかに上品で、面白いと私は思う。」

なるほど、味方のサーブをかくして相手のレシーブを邪魔するだけじゃなかったんですね。作戦伝達の手段でもあったのか…。こんなことしているよりも、サーバーに強力なサーブを打ってもらって、ネット際でブロッカーは相手のスパイカーのマークをしている方が大事ですよね。

ネットが高くなった分、日本選手に求められたものはジャンプ力の向上。

「助走を横に(ネットに平行に)ばかりしないで、最初ネットから離れていて、縦に踏み込んで跳ぶことも考えられるし、そのいずれをとるにしても、もっと準備に腰を落として、いいかえると伸ばすためにまず十分曲げておいて、強い踏み切りをせねばならないことは事実であろう」

「南部忠平さんが、踏み切りの研究に余念のない頃、動物園の猿が木に飛びつくのを、じっと見ていて

『低い木に跳びつく時は、猿もあまり膝を曲げていないが、高い枝に跳びつくときはうんと膝を曲げて大きい跳躍をする』

といわれたことを我々もよく味わって見る必要があるのではなかろうか。」

南部忠平さんは1932年のロサンゼルスオリンピックの三段跳びの金メダリストです。

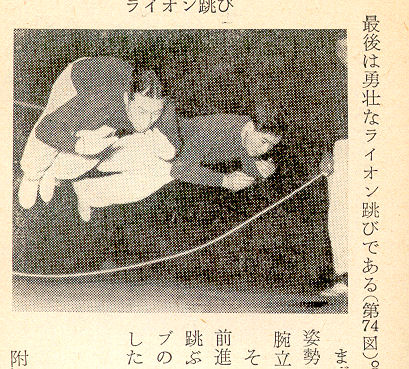

左の写真は縄を使った腕による跳躍練習。飛び込みレシーブの基礎を作る練習で斉藤勝さんのボールまわしの体操の原点を見るように思います。

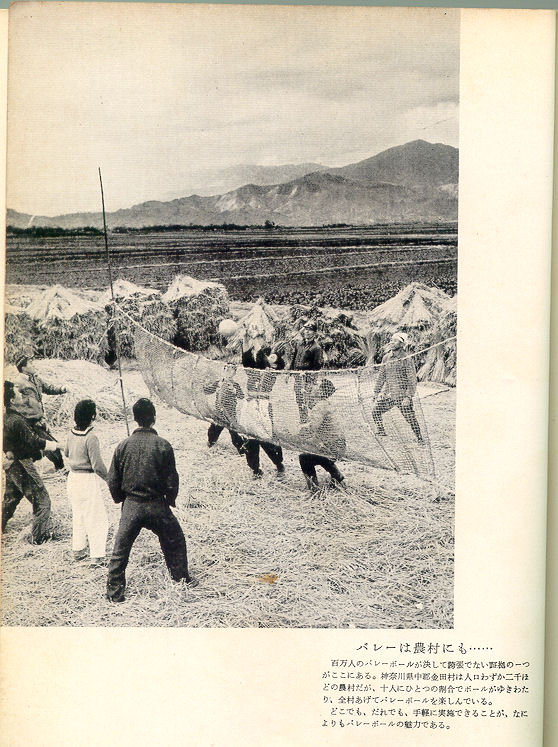

百万人のバレーボール (昭和37年) 前田豊著 報知新聞社

前田豊さんの作られたキャッチフレーズの「百万人のバレーボール」をタイトルにした本です。口絵にある農村の稲の刈り入れ後の田んぼでバレーボールをする姿にはなぜか「やられた」という思いです。日本中にバレーボールを普及させようとするために「バレーボールはどこでも気軽に出来ますよ」ということを訴えたものだと思います。

さて、この本の序文(昭和36年5月に書かれていてます)には次のような一節があります。

「底辺の広さも必要、同時に高さを求めねば刺激にならない。この意味では1960年の世界選手権大会で女子第二位、男子八位の成績は立派である。さらに前進して、64年の東京オリンピックでは女子優勝、男子第三位の線にもってゆきたいものである。そのためにこの本が少しでも役立てば幸いである。」

実際に東京オリンピックでは女子が金メダル、男子が銅メダルを獲得し、前田さんの言った通りになりました。この辺はただ、あおったり、持ち上げたりではなく、前田さんならではの冷静な分析に基づく、‘予言’であったと思います。

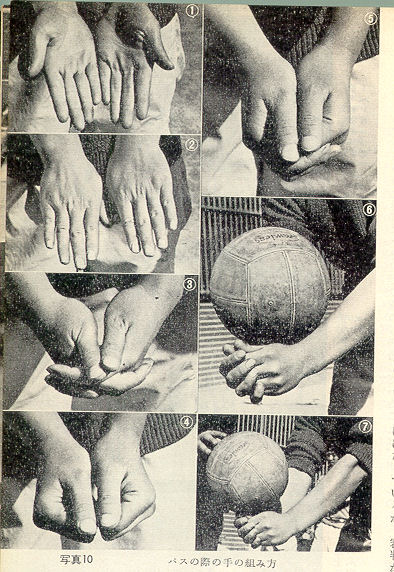

パスの組み手も前田さんの本では多く載っています。実際組んでいただくとわかりますのが、実際にボールを当てる前腕の面の向きが違って来るのでボールの飛び方などが変わってきます。この本を手にしたバレーボールの若い選手は一つ一つ試してみたのではないでしょうか?

さて、この本では組み手だけでなく、腕にボールを当てる位置についてもちゃんと解説してあります。

「どの握りかたでもよいが、要はパスする本人がやり易いのを選ぶべきで、どの型にも共通していることはボールのあたる位置である。⑥のように手首のつけ根にあてるのがもっとも安定する。これが⑦のように握ったこぶしの先の方にあたると、とんでもない方向へボールがよくとぶし、コントロールがつかないし、腰をボールの下にいれることもむずかしい。」

さらにはボールのコントロールの仕方も

「ボールが手にあたった瞬間カットするようにひじをしめる。これを前に振るような、ほうりあげるようなやりかたをすると死んだボールはとばない。また、腰がふらふらしていて後へ残ってしまっては強いボールはあげることができない。腰の中心でボールをとり、つねに腰をつけていくこと、バランスを保つことが大切なのである。」

と解説がありました。

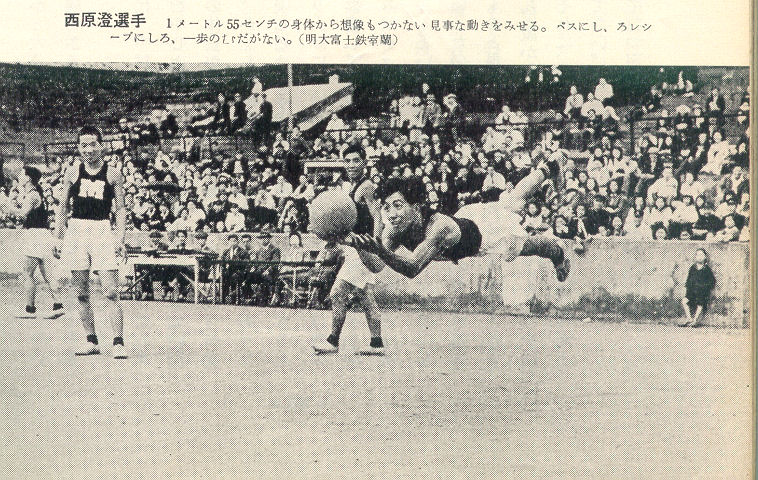

このフライングの高さ!笑顔でやっている所を見ると練習の風景でしょうか?

西原さんは全日本にも選ばれた名選手です。

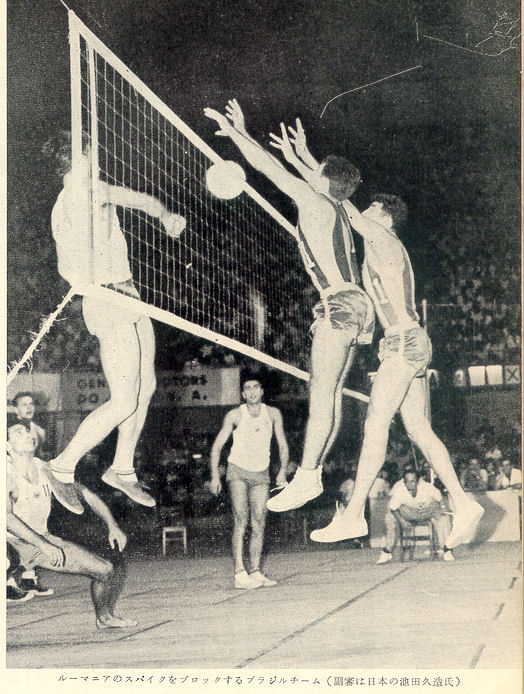

あのブラジルチームにもこんな時代がありました。よくみるとネットには白帯が巻かれています。ルールも設備され、世界選手権をはじめとする国際大会も盛んになって来ています。

この二年後、バレーボールが正式種目となる東京オリンピックを迎えます。その後は日本のバレーボールの全盛期とバレーボール自体も国際的スポーツとしての地位を確実なものとしていきます。

多くの指導書を振り返ってみて感じたことはこの東京オリンピックの前までの時代によりバレーボールが、競技スポーツとして洗練され、整備されていく姿でした。しかし、大正14年の本にも現在に通用する指導が載っています。

身体感覚に優れた方の著書には人間の動作の本質が述べられている部分もあり、わくわくしながら読み進める作業が続きました。その一方で他の本を参考にして書き上げたと思われる本もあります。これは権威に弱い日本人の悪い部分であり、一冊の有名な本があればそれを鵜呑みにして無批判に受け入れてしまう部分があります。

先人の教えをよく見て、よく聞いて、よく考えるとともに次のステップとしては先人の教えの中にある不確かな部分を確かめたり、書き直す作業も必要と思います。陸上のリレー競技のように先行するランナーからバトンを引き継ぎ、次のランナーに受け渡す。この書籍のまとめがそのようなことへのきっかけとなればうれしく思います。

蔵書を眠らせないために私なりのまとめを作りました。何かお気づきの点がありましたら教えていただければ幸いです。