バレーボールはアメリカで1895年(明治28年)に誕生しました。バレーボールが日本で本格的に行われるようになったのは1913年(大正2年)からと言われています。日本はバレーボールの誕生から遅れること18年で、このスポーツをはじめたことになります。当時、マイナー競技であったバレーボールに興味を持った数少ない日本人がなんとか技術の方法を教え、普及していこうとした現れが草創期の指導書に込められています。手元にある本の中でバレーボールがオリンピックの正式種目となった東京オリンピック(昭和39年)の時までの本を紹介したいと思います。

なお、この時代の世界の情勢を書いておきますと

★第一次世界大戦(1914〜1918、大正3〜大正7)

★第二次世界大戦(1939〜1945、昭和14〜昭和20)

という二つの世界大戦がありました。この時期を考えますと、バレーボールの誕生は第一次世界大戦のだいぶ前ですが、日本で開始されたのは第一次世界大戦の直前ということになります。

写真はすべて本からスキャナーで取り込んだ物です。太字の部分は本から引用しました。

ヴアレーボール(大正14年) 川口英明著 目黒書店

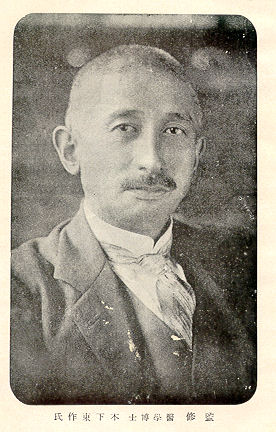

本を開いて最初のページを開くとこの写真が目に入ってきます。写真の説明には「監修 医学博士 木下東作氏」という言葉があります。木下先生をインターネットで調べてみますと大阪医科大学(現在の大阪大学医学部)の生理学教授とありました。先生はスポーツ医科学の草分けといえるような方でご自身も東大で陸上選手として活躍されていたようです。日本人女性で初めてオリンピックでメダルを取った選手は陸上競技の人見絹枝選手ですが、木下先生はこの人見選手を育てた方として知られています。

本を開いて最初のページを開くとこの写真が目に入ってきます。写真の説明には「監修 医学博士 木下東作氏」という言葉があります。木下先生をインターネットで調べてみますと大阪医科大学(現在の大阪大学医学部)の生理学教授とありました。先生はスポーツ医科学の草分けといえるような方でご自身も東大で陸上選手として活躍されていたようです。日本人女性で初めてオリンピックでメダルを取った選手は陸上競技の人見絹枝選手ですが、木下先生はこの人見選手を育てた方として知られています。

木下先生がこの本の監修をされた経緯を知ることは難しいのですが、草創期のバレーボールが「スポーツ医科学」に目を向けて強くなろうとしていたのかもしれません。

著書の川口英明さんは奈良女子高等師範学校の先生です。緒言を紹介します。

「

ヴアレーボールは、我が国には七、八年前から行われていたが、その間余り盛んではなかった。しかし、大正12年5月21日から5月26日までの間に行われた第六回極東選手権大会で日、支、比の選手が鮮やかな競技を見せ、又兵庫県姫路高等女学校が支那軍と戦って優勝して以来、所謂破竹の何処も非常に盛んになった。実際やってみるとなかなか面白い競技で練習すればする程、熟練すればする程興味が増してくる。好晴の日、碧空を仰いでの練習は又例えようのない程気が清々するものである。」

いい文章です。

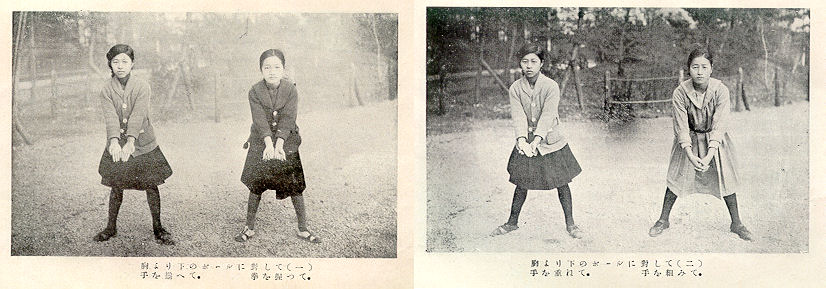

アンダーハンドパスの組み手の型の種類が出ていました。アンダーハンドパスとしては紹介されてなく、「胸より下のボールの受け方」として紹介されていました。でも、みなさん、ちょっと運動をする格好ではないですよね。

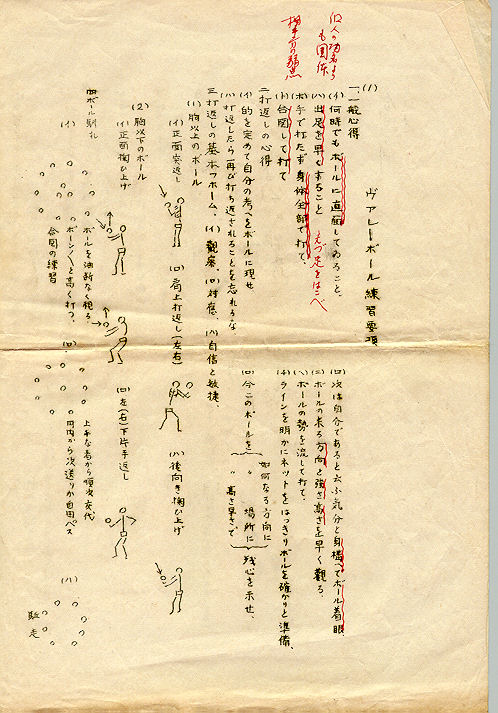

さて、この本は古本で購入しましたが、中に丁寧に折り畳んだ三枚のガリ版刷りのわら半紙の印刷物が入っていました。恐らくは授業かクラブ活動用に先生が生徒のために作ったであろう内容です。「ヴァレーボール練習心得」として

一、一般心得

(イ)何時でもボールに直面していること。

(ロ)次は自分であるという気分と身構えでボール着眼

(ハ)出足を早くすること

(ニ)ボールの来る方向と強さ、高さを早く観る

(ホ)手で打たず、身体全体で打て

(ヘ)ボールの勢いを流して打て

(ト)合図して打て

(チ)ラインを明らかにネットをはっきりボールを確りと準備

今でも100%通じる立派なご指導です。手書きの線画のイラストのレシーブフォームも素晴らしい。赤字の傍線と書き込みも真剣に先生の話を聞いていた生徒の顔が思い浮かびます。こういうものに出くわすのが、古本購入の醍醐味ですね。

排球競技法(昭和6年) 多田徳雄著 平凡社

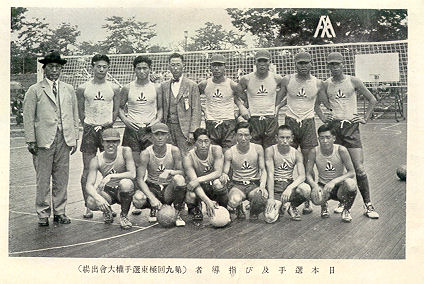

著者の多田さんは広島出身の学校の先生。その後、神戸高商(現在神戸大学)に移って、学生の有志を集めてわが国初のバレーボール部を結成してその監督として就任しています。どの記録をみても当時の神戸高商が断トツで強かった事が出てきます。多田さんは広島と神戸といういわばバレーボールのメッカの基礎を作った方ということになります。

この本はかなりの部分、国際大会での成績や戦評に割かれています。左の写真は今の言い方で言えば「アジア大会に出場したバレーボール全日本男子とスタッフ」というところでしょうか?しかし、アジアの中での戦歴は決して芳しいものでなく、日本がバレーボール後進国であったことがわかります。いかに日本のバレーをアジアのレベルに追いつくかを考えていた方だと思います。

スパイクに関してこんな記載があります。大正12年の第六回極東選手権大会の戦評の中に出てきますが

「試合の結果は全くの惨敗に終わったのである。その敗因は全く戦法の相違であった。すなわちフィリピンや中華選手がネット付近において直上にトスしたボールをを中衛が高くジャンプして渾身の力で打ち込むに反し我が選手はジャンプもしないで平凡なボールをネットを超えて相手コートに打ち返すのみであった。」

「しからばこの頃、比、華の如き攻撃法は全く知らなかったと言うに決して左様ではなかった。大正11年の秋、著者が始めて出版したヴアレーボールの小冊の巻頭に著者自身がスマツシングする写真を掲載してスマツシングが攻撃法の奥義であることを説いたのであるが、我が校選手の中には著者が選手と一緒に練習する途中においてたまたまスマツシングをすれば僥倖ぐらいに考えてこの練習には余り熱心ではなかったのである」

なんと初期の日本選手は攻撃(スパイク)をジャンプせずに打っていたことがわかります!フィリピンや中国チームを見習い、ジャンプしてのスパイクを身につけたのですね。

サーブの練習風景。選手の膝に注目です。すでにお馴染みの膝のサポーターが出現しています。

いろいろとバレーボールの技術についての興味深い話題が載っています。

たとえばバックトスは日本が発祥という話題。

「大正14年5月マニラの大会で中華の主将黄君の流し(注、オープントスのように左右に流すトス)の実際を見てから、神戸高商選手は帰国後流しの研究に没頭したのであるが、練習中何時とはなしに後方へトスして打ち込むことが行われ、これが競技会にも見受けられるようになったのは昭和2年の秋頃であったと思うのである。而してこのトスが比華において行われず我国から始められたことは排球と関係深き吾々の大なる誇りである」

改訂 ヴアレーボール(昭和6年) 川口英明著 目黒書店

この本は最初に紹介した本の改訂版です。かなり共通の写真もありましたが新しく差し替えられた写真も多く、この間のバレーボールの進歩が伺われます。残念ながら監修者の木下先生のお名前が無く、写真も掲載されておりません。

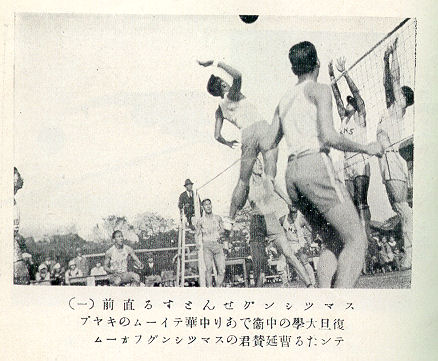

左の写真は試合風景ですが、わざわざ「正式用具を使って」と断っているものの何か足りない気がしませんか?そう、今なら当たり前になっているサイドライン上にあるネットの境界を示す白帯やアンテナといった物が見られません。

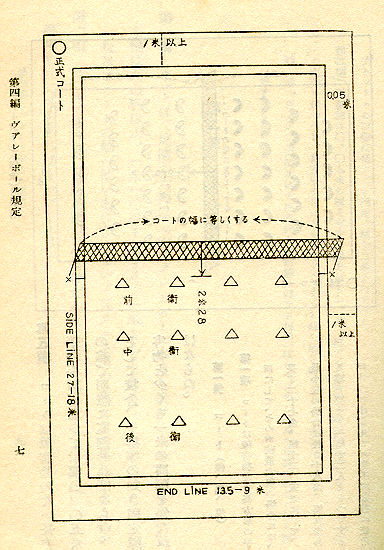

これが当時のコートとネットの規格です。面白いのは正式コートであるのにも関わらずサイドラインとエンドラインの長さがそれぞれ「27-18米(メートル)」「13.5-9

米(メートル)」と幅を持った設定となっていることです。

もっと面白いことがあるのですが、気がつきましたか?

選手の数を数えていただきたいのですが、前衛に4名、中衛に4名、後衛に4名の合計12名の選手がいます。このころのバレーボールが12人制であったことがわかります。前衛、中衛、後衛の名称はいいとして例えば前衛の4名はそれぞれなんと呼んでいたのでしょうかね?(これは本を隅々まで読んでもついにはわかりませんでした。)

選手を集めるものきっと大変だったと思います。これだけ沢山選手がいればコートが多少大きかったり小さかったりしても関係ないのかもしれませんね。

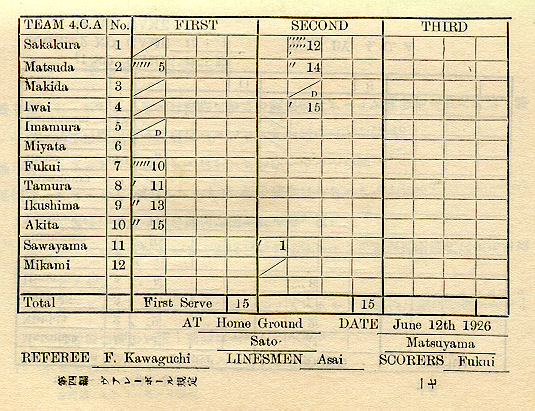

当時の公式記録用紙。

「得点した場合にはその時のサーヴァーの欄に「/」印を書いて得点するたびに「/」印を一つ加える。「/」印一つをを一点と数え順々にその得点を加えていく」

とあるように簡単なものでした。Dはダブルフォールトを表します。