排球コーチ (昭和10年) 上山辰二著 浅見文林堂

上山辰二さんは「東京府女子師範学校(現東京学芸大学)、東京府立第三高等女学校(現都立駒場高校)」の教諭とありますから、女子を指導されていた先生です。モデルの写真の選手も女子選手が多く出てきます。

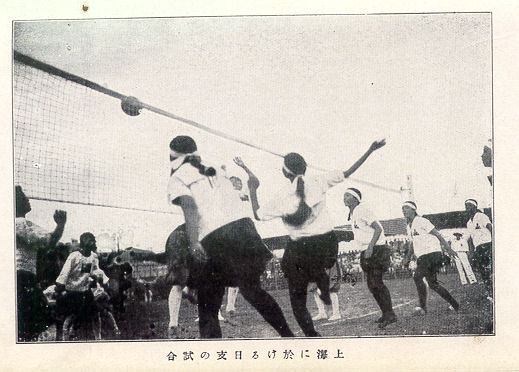

高校の対抗戦の様です。竹早は東京ですから群馬の高校と試合をしている様子です。

「上海に於ける日支の試合」とありますから、海外遠征の様子であると思います。記録をひもとくとどうやら第八回極東選手権大会の時のようです。会場は「上海バイオンニアグラウンド蹴球場」とありますから、サッカー場で試合をしたことがわかります。女子は日本と中国の参加しかなく、日本は二試合をして二勝しています。ちなみに男子は四試合して四戦四敗。男子の参加チームは中国、フィリピン、日本の三国です。21点制で日本が10点以上取れた試合は一つだけで21-17で落としています。他の試合は全セット一桁得点で、すべてストレート負けをしています。

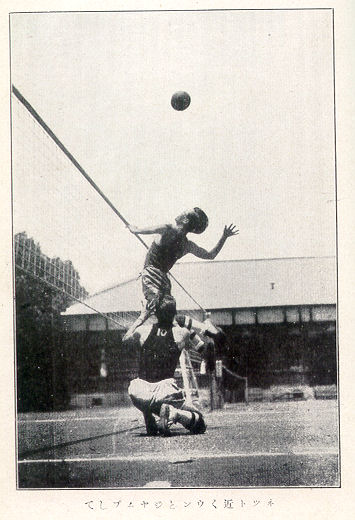

スパイクの打ち方についての記載です。

スパイクの打ち方についての記載です。

「充分に全身を屈して出来るだけ高くジャンプする。その時に胸を充分に張り、肘を振り上げ、体が落ち始めようとする。その瞬間に肘を伸ばしたまま体諸共に全力を込めて打ち下ろすのである。この際に特に注意を要する点二三を上げておこう。ボールに力あらしむるためには肘を最初から堅くすることは絶対に不可で、振り上げたときは極柔らかく、加速度を加えて振り、ボールを打つ瞬間に最大の力が集中されるようにせねばならぬこと、ボールを打つ時肘は必ず伸ばさねばならぬ。もし曲げて打つ時は力弱くかつボールを低い所で打つことになって失敗が多くなり、失敗しないまでも長く伸びてスマツシングの効果が減ずることになる。」

このスイングにおける腕の話は私も賛同します。バックスインクにおいては力を抜いて、フォワードスイングにおいては大きな力を発揮できるようにスイングすることがポイントだと思います。

ボールのヒットポイントについては

「ボールは手の体の真上よりも少し前に出た時、すなわち頭より少し高い所において打つようにするがよい。ボールがもっと下がった所を打てば力はよく入るがネットしやすく又スマツシングが長くなり易く、反対に余り高い所で打っては力が弱くなる。」

上山先生、言いたいことはよくわかります。その一番よい所がゼロ・ポジションですよね!

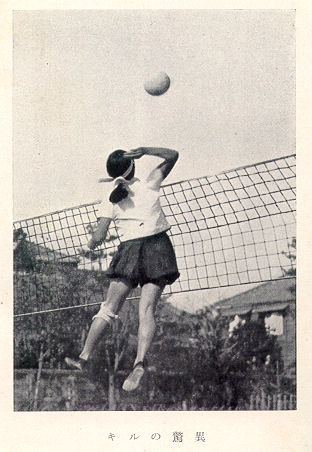

排球競技指導法 (昭和14年) 中島太郎著 目黒書店

口絵写真になっていた写真ですが、上半身も下半身も非常にバランスに優れているフォームでかなりレベルの高い選手であったと推察されます。後には藁葺き屋根の家があり、こういった環境でバレーボールが出来るのはうらやましくもあります。この写真のタイトルは「キルの驚異」。キルとはKillの事で本来は‘殺す’という意味です。今でも素晴らしいスパイクに対して「ナイス・キル!」と声をかけますが、これはその時の名残です。また、公式記録書もスパイクヒットはKの字を当てます。スパイカーもキラー(Killer)と呼ばれていました。やはり、この物騒な言葉はスポーツにふさわしくないので使われないようになって行きました。

口絵写真になっていた写真ですが、上半身も下半身も非常にバランスに優れているフォームでかなりレベルの高い選手であったと推察されます。後には藁葺き屋根の家があり、こういった環境でバレーボールが出来るのはうらやましくもあります。この写真のタイトルは「キルの驚異」。キルとはKillの事で本来は‘殺す’という意味です。今でも素晴らしいスパイクに対して「ナイス・キル!」と声をかけますが、これはその時の名残です。また、公式記録書もスパイクヒットはKの字を当てます。スパイカーもキラー(Killer)と呼ばれていました。やはり、この物騒な言葉はスポーツにふさわしくないので使われないようになって行きました。

この本は「指導法」と銘打っているだけあって、非常に細かく技術を指導しています。著者のプロフィールがあまり出ていないのですが、どうやら広島の学校の先生のようで、自分の著書を研究と称していることと、「物理的に言えば」という表現や

「ジャンプしてキルするまでの時間の内容を示せば『踏み切りに要する時間+腕を振る時間』となる」

とあるように理系の先生の書かれた文章に思えます。多くを紹介できないのが残念ですが一つだけ。

「よくジャンプしながらキルが思うように出来ない時は腕のスイングや手首の使い方等に不合理の点もある。けれども、その多くはジャンプしてからの後の身体のコントロールがよくないのが主なる原因である」

今ならさしずめ「空中バランス」とさらっと書いてしまうところでしょうか?

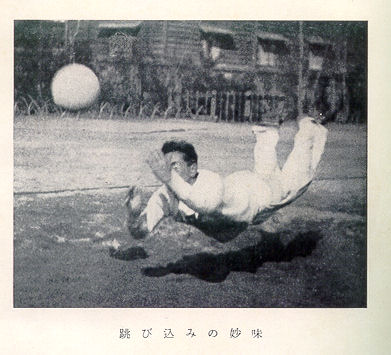

フライングレシーブは「飛び込み」と呼ばれていました。オープンコートの飛び込みでは下手な着地ではたちまちアチコチに擦り傷が出来てしまいます。飛び込みの要点としては

「ボールを完全に空中にすくい上げるやいなや身体は地面に投げつける気持ちで落とし、格好も正面のパスの要領のごとく、肘を外側に張るようにしながら手を突き、肘関節の調節によって、上半身の激突を避けるのである」

とありました。

大学の合宿風景です。一瞬、会社の慰安旅行かなと思いました。今の選手とは服装は違っています。

排球人の手記 (昭和15年) 砂田保著 体育評論社

非常に小さな冊子ですが、内容は濃いです。砂田さんは審判もつとめられて、何冊も本を書かれいる、この時代のバレーボール界の重鎮です。多くは自身の体験を随筆文の形で書かれています。富山県高岡市のご出身で、その時代もまとめられています。

「しかし、雨の多いことは年の三分の二が雪と雨に閉じ込められるという統計を見ればわかる通りで、スポーツにはおよそ縁遠い感じを与えている」

雨多いですよね。北陸には「弁当忘れても傘忘れるな」という格言もありましたっけ。

「北陸の十月末からの午後はややもすると冷たくさえ感ずる。その中にあって上級生から叱言きき、歯を食いしばってボール拾いをやったものである。日が西山に沈まんとして、空は真っ赤に焼け、東空のアルプス連山が紺碧の空に端麗な姿を浮かばせているのを望みながら幾度か涙を拭いつつ何とかして同僚に追いつこうと努めた当時を思うと尽きぬ感傷の虜となる」

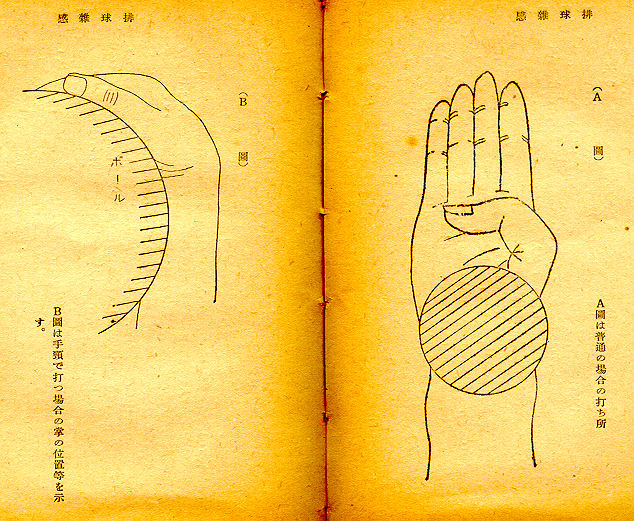

名文です。 質問コーナーもあり、左の絵は「スパイクは手のどこに当てたら良いですか?」という質問に対する解答の絵です。ウーン?「イメージ映像です」と補足を入れたくなる内容です。この二つの絵は後ほどいろいろと考えることがあるので良く覚えておいて下さい。

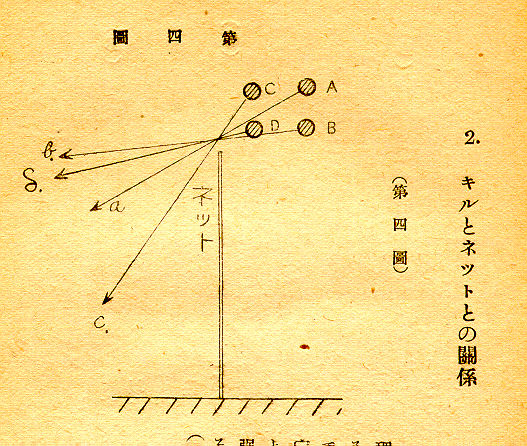

この図はネットの位置とボールミートの位置を示した物です。CDの様にネットに近いミートでは鋭角的に落ちますがABのようにネットから離れて打てば打てる範囲が広がります。「日本の速攻はネット際でボールを打ちすぎる」という意見があります。確かに外国チームはネットから1メートルぐらいトスを離して速攻を打ってくるのでコースの幅が広い印象があります。そういったネットとの距離とコースの関係を図を使って説明しています。

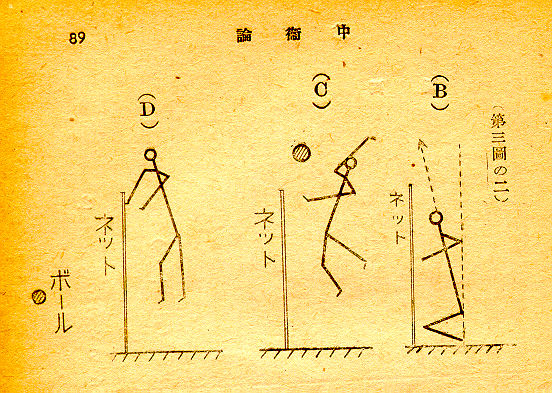

ジャンプの踏み切りからスパイクに至る過程を図で表したものです。(B)はジャンプの方向

を身体の中心の縦軸に合わせることを述べています。本当は(A)があり、そこではジャンプの方向と身体の軸がズレた図が描かれており、悪い例として挙げれていました。この時代はいわゆるバイオメカニクスのように運動を分析することはしておりません。自分がプレーをしたときの印象を語っているのですが、非常に鋭い考察があります。現在は測定、分析機器の進歩で一秒間に換算して数百枚の分析が可能です。しかし、結果を見ると数字やグラフの羅列で「一体何がいいたいの?」という発表も少なくありません。

運動をしっかりと自分の目でみて、考えることが、もっとも大事にしなければならない基本だと思います。