排球の技術 (昭和17年) 関東大学排球連盟著 体育評論社

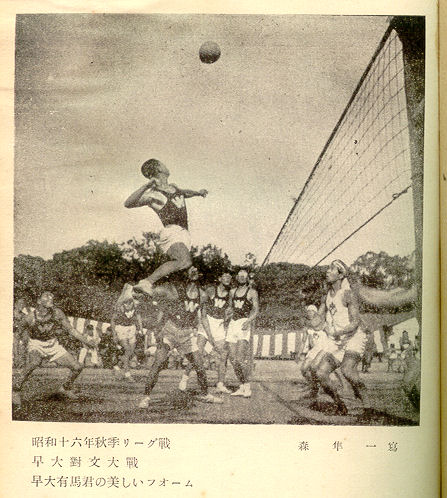

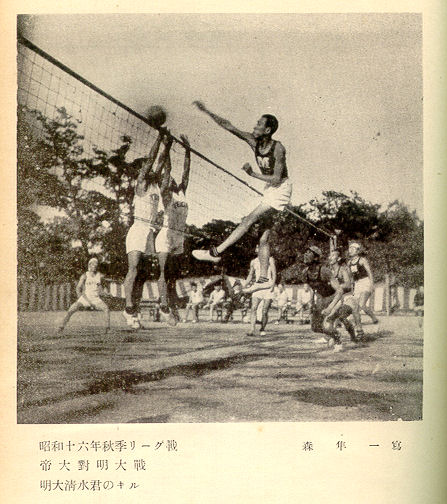

この本は関東大学連盟がまとめた本ですが、各大学が原稿を持ち寄って技術論が書かれていました。この本全体に攻撃のシーンの写真が多く掲載されていました。また「早稲田大学排球会」として「前衛論」を載せるなど、大学生らしい部分もありました。関西の方がバレーボール競技に関しては先んじている部分がありましたが、それを追う関東の大学の「追う者の勢い」を感じる本です。「早大有馬君の美しいフォーム」と説明があるようにスポーツの動きに美を感じることは重要なことだと思います。

当時の大学生の文章が難しいので、ここでは目次の項目だけを紹介しておきます。

第一章

排球人の根本的課題

第一節 排球部とその発展、第二節 経験的技術理論の使命と限界

第二章

サーブ論

第三章 位置論

第一節 後衛論(後衛右、後衛中、後衛左)、第二節 中衛論(中衛右、中衛中、中衛左)、

第三節 前衛論(前衛右、前衛中、前衛左)

第四章 総合的技術論

第一節 攻撃に於けるフォーメイション、第二節

排球は如何に進むべきか

第五章 競技規則改正とその影響

第六章 審判論

第七章 試合の組み合わせ法

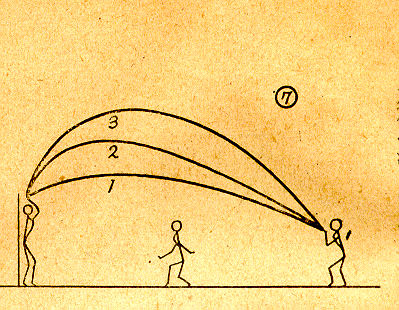

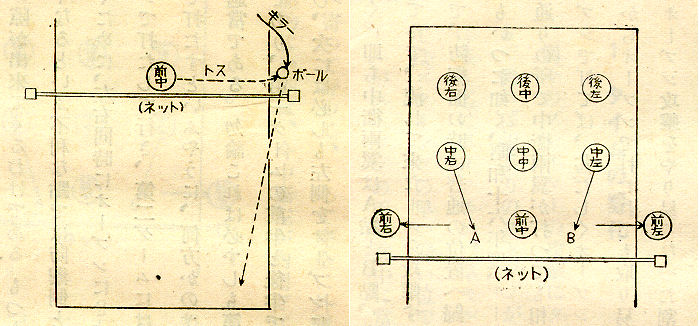

華やかな部分だけでなく、このようなパスの軌道を真剣に考えています。このころの大学バレーが競技の中心であり、排球界全体を前に押し進めていたのは間違いありません。

華やかな部分だけでなく、このようなパスの軌道を真剣に考えています。このころの大学バレーが競技の中心であり、排球界全体を前に押し進めていたのは間違いありません。

「1のボールは指先のスナップが強く利いた場合であってボールにスピードがつき、線動が平らになる。これは攻撃のテンポを早める効果があるが前衛のプレイを困難ならしめ極端なものはパスとしての価値を失う。3のボールは手首、指先のスナップがおくれ気味の時にかくなるので前衛としては比較的プレイし易いが攻撃は緩慢になり威力を殺ぐ。したがって両者の長所をとった2の如きボール、即ち相当の初速を有し、ネット近くなってスピードがおち前衛の前額の辺りに落ちてくる様なボールが理想的である。これは指先を相当利かせるとともに体の全関節を利用してパスにやわらかみを加える事によって達成するもので各自反復体験の中に上達するより仕方がない。」

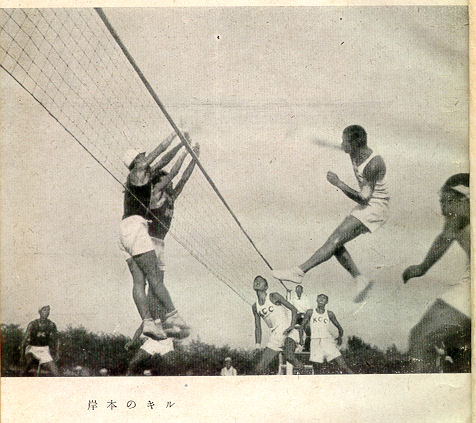

近代排球の研究 (昭和17年) 岸本貞二郎著 目黒書店

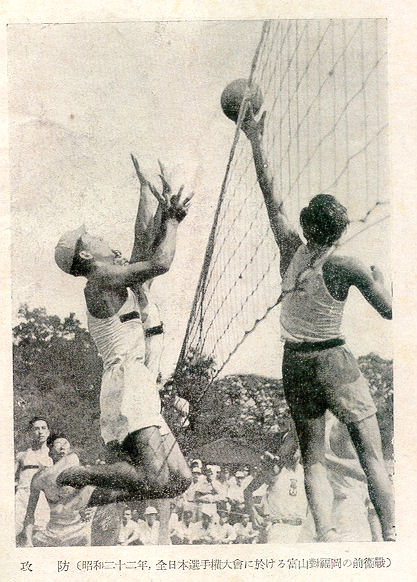

著者の岸本貞二郎さんは選手としても活躍をされた方です。口絵の写真はご自身のスパイクシーンですが、スイングしている右腕が流れて見えなくなっており、スイングスピードを感じる写真です。岸本さんのスパイク理論を紹介しておきます。

著者の岸本貞二郎さんは選手としても活躍をされた方です。口絵の写真はご自身のスパイクシーンですが、スイングしている右腕が流れて見えなくなっており、スイングスピードを感じる写真です。岸本さんのスパイク理論を紹介しておきます。

「一般にキルでもタッチでも、腰で打つとか、身体全体の力を入れるとかいわれるが、やはり手首の力が一番大切であって、手首で加減することをまず体得しなければならぬ。更に詳しく説明すれば肩で打つのではなくて、肘と手首で打つのである。即ち肘から先がスイングに直接用いられるのであって、肩はただ肘から先に振るための補助動作に用いられるに過ぎない。この点が排球のスマッシュとテニスのスマッシュとの要領の相違である。即ち、キルを打つ時、肩を用いて腕を後へ引くが、引いた後は肘と手首で打つのであって、決して一度後へ引いた腕を肩から回してはならない。」

「肩は補助動作である」という考えは私も大賛成です。「それじゃ本当に肘と手首で打つの?」と思いますが、左の写真の見事なフォームは体幹の力もよく使ったフォームと思います。意識をより末梢(手や肘)にもって行くことで肩への意識を低くして、スムーズなスイングを導き出しているのだと思います。体幹を使うための指導言語の一つであると思います。

上の図は何を説明しているものかわかりますか?これはオープン攻撃を解説した図です。

「オープンという言葉が従来ノーストップまたはノーマークと同義の語に用いられているを度々聞くのである。もちろんオープンという言葉自体にはノーストップを意味するものも含まれてはいるが、排球競技で用いられるオープン攻撃とはずっと外側よりの攻撃をいうのであって、ノーストップのことではない。即ちサイドラインよりもまだ外側より攻撃する方法である。」

前衛センターのセッターが、ポール際に流しトスを上げて、コートの外からキラー(アタッカー)が攻撃をするものです。現行のルールではネットのサイドラインの延長上には「アンテナ」と「白帯」の二つのサイドマーカーがあり、その外から攻撃をするとアウトとなりますが、この時代ではサイドマーカーが無く、コート外からの攻撃でもインとなりました。このようにオープン(スペース)からの攻撃を「オープン攻撃」と呼んだわけです。現行のルールではオープンスペースの攻撃は厳密にはありませんが、「大きく流すトスの攻撃」を指すオープン攻撃という名称が残っています。

右の絵は左右のオープン攻撃を使った攻撃のバリエーションを描いたもので、左右の中衛が中央に切り込み、左右の前衛のオープン攻撃を絡めることでブロックマークを外すことができます。センター攻撃にサイド攻撃を使う基本的な発想は現在のコンビネーション攻撃と同じです。

女子選手のジャンプトスです。ネットに背を向け、ジャンプして非常に高い位置でボールを捕らえたセッターに左右両サイドからアタッカーが踏み込む。対するネット越しの相手も三枚ブロックで応じる。現代のバレーボールの一コマと言ってもおかしくないシーンです。

それにしてもこのジャンプトスのフォームは見事です。

さて、この本で最も印象に残った文章を紹介しておきます。

「私達は一人一人顔形が違うように総てにおいて違うものを持っている。手の大きな人、腕力のある人、勘の鋭い人、背の高い人、低い人等皆それぞれ天性を持っている。勿論標準になるプレイはあるだろうが、誰も一つの型にはまったプレイをすることは出来ないし、それは無理な話である。例えばパス一つするにしても、手の大きな人は身体を余り使わなくともパスを殺してコントロールするであろう。また腕力のある人は手が小さくとも腕力でバスを飛ばし得るであろうし、指の力の強い人は指だけでもパスは出来よう。指の力も無い人は身体全体を使いさえすれば出来ないこともない。そして何れが良いとも一慨には言えない。〈中略〉要するに自己の力なり、素質なりを充分に顧みて個性に最も適した排球を練習し、それを最も有効に発揮すればよいのである。」

籠球 排球 (昭和23年) 前田豊著 旺文社

前田豊さんは数多くの著書を持っています。後に全日本女子監督、日本バレーボール協会副会長、国際バレーボール連盟副会長を歴任された方です。また、第二次世界大戦時代は特攻隊員となったということですから、この昭和23年の本は復員後、間もなく書き上あげた本ということになります。まだ、十分な紙などが無かった時代のせいか、非常に紙質が悪く、残念ながら左の写真以外はスキャナーで取り込んでも掲載出来ない様な状態です。また、この本も籠球(バスケットボール)と合わせた一冊となっていて本の出版が貴重だったことがわかります。

前田豊さんは数多くの著書を持っています。後に全日本女子監督、日本バレーボール協会副会長、国際バレーボール連盟副会長を歴任された方です。また、第二次世界大戦時代は特攻隊員となったということですから、この昭和23年の本は復員後、間もなく書き上あげた本ということになります。まだ、十分な紙などが無かった時代のせいか、非常に紙質が悪く、残念ながら左の写真以外はスキャナーで取り込んでも掲載出来ない様な状態です。また、この本も籠球(バスケットボール)と合わせた一冊となっていて本の出版が貴重だったことがわかります。

私はバレーボール関係の本を書かれた方の中で前田豊さんが最も優れた方と思います。非常に多くの本を書かれているにも関わらず、常に最新の事を書かれております。また言葉遣いにも気を配られていて、言葉の説明も面白く、前田豊さんの書かれた言葉の説明を年代順に並べるだけで、言葉の変遷がわかるというぐらいです。著述する時は自分の言葉でオリジナルの原稿を作られた方でした。

出だしのほうに次の言葉があります。

「奥に踏み入れば入るほど、解らなくなるのかバレーの姿であるが、簡単に考えればこれほど容易なスポーツもない。」

パスについては

「排球は『パスとジャンプ』の競技であると言われている如く、パスは排球競技のあらゆる技術の根本をなすものであって、これが完全に修得出来ればまず排球は半分以上成功したと言える。」

そしてキルの記載。

「排球の醍醐味は大地も裂ける如き猛球を叩き込む中衛のキルにあると言われている。実際みるものをして恍惚たる夢幻の境に誘い込むが如きキラーの躍動こそ、排球における美の極致であろう。」