バレーボール (昭和25年) 前田豊著 旺文社

戦後5年経った前田豊さんの本です。 序文は次のような書き出しで始まります。

「およそ、スポーツの指導書ほど書き難いものはない。本の入門したばかりの初心者に解り易く書くと、玄人にはなんだか物足りない。専門家向きに話を持ってゆけば素人には理解し難い。ご多聞にもれず、本書もこの点に、いちばん、苦労したわけである。」

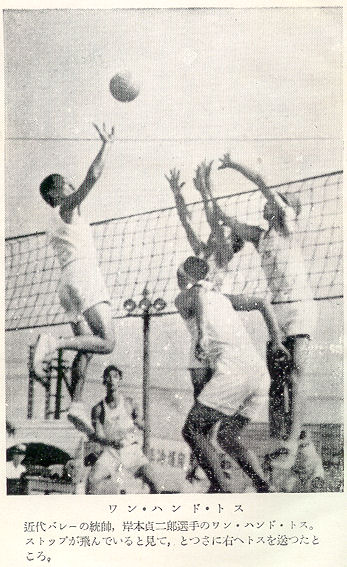

写真は岸本貞二郎さんのワンハンドトス。

岸本さんの語るところによればBクイックのはしりになるような早さと高さのスパイクも打っていたそうです。

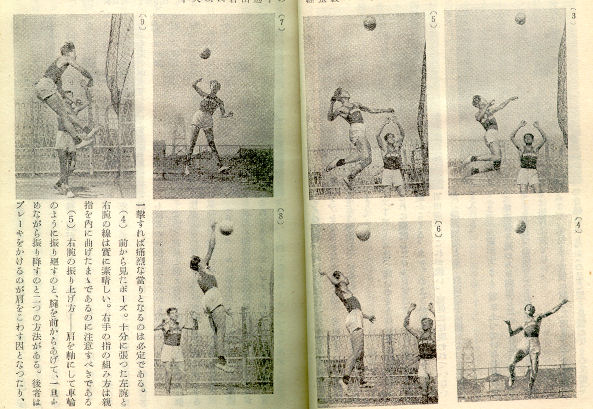

早稲田大学の岩田三郎選手の写真です。この方はモデルとしていろいろな本に写真を掲載されております。(神奈川県に住んでおられて、80歳を超えても現役のソフトバレープレーヤーです。)

さて、写真をご覧になってわかるようにスパイク動作が一連の連続写真となって紹介されています。しかし、セッターの立ち位置やフォームを良く見ると違っているので、一回のプレーの連続したシーンではなく、岩田さんが何度も打つスパイクのフォームを沢山写真に撮り、それを一つのフォームになるように並べたものであることがわかります。さすがは前田豊さんです。スポーツ動作を「連続写真」として表そうとしたはじめの写真です。

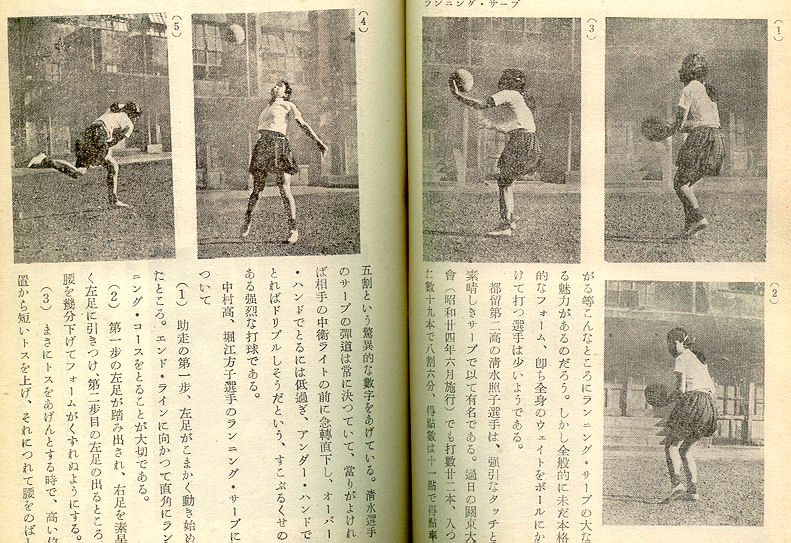

ランニングサーブを連続写真で表したもの。ミュンヘン時代の森田さんのランニングサーブの原点は九人制にあったことがわかります。打っている女性選手は堀江方子さん。元アメリカ代表だったゼッターランド・ヨーコさんのお母様です。

排球指導の実際 (昭和26年) 大野武治著 体育日本社

著書の大野先生は東京文理大(後の東京教育大)排球部主将をつとめ、執筆当時は東京女高師(後のお茶の水女子大)の教官をされていた方です。

「前のページへ」を二度押していただいて、「排球人の手記(昭和15年)」をご覧になって下さい。ちょっと似た画像が出てきますよね。11年前の本ですが、間には第二次世界大戦を挟んでいます。戦後復興する中、バレーボールも復興してきて、昔の名著を参考にしながらご執筆したのでしょう。

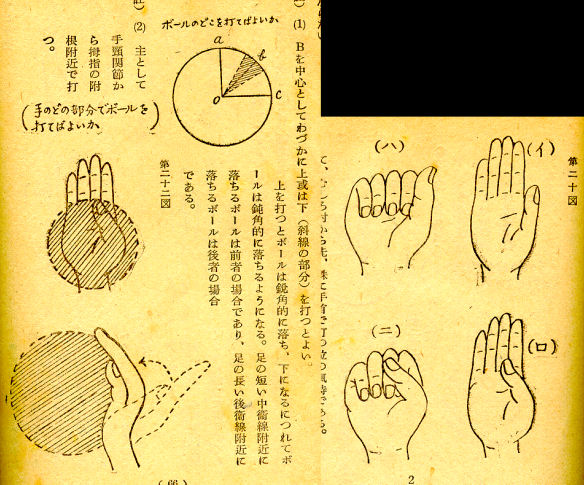

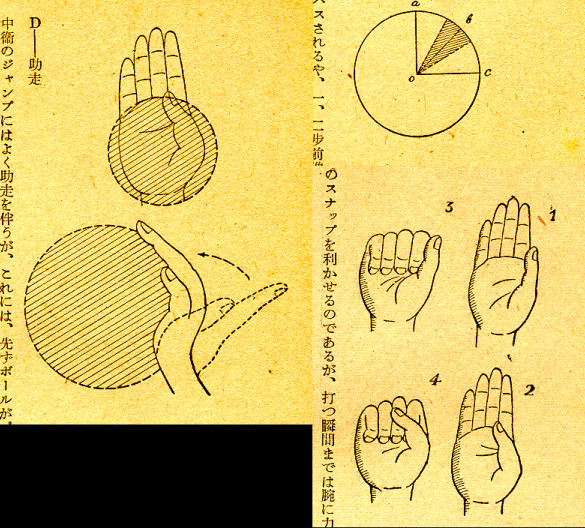

真ん中に円が描かれていてボールのどこを打つかを説明しています。

「Bを中心としてわづかに上あるいは下(斜線の部分)

を打つとよい。

上を打つとボールは鋭角に落ち、下になるにつれてボールは鈍角的に落ちるようになる。」

なるほど…。ただ、疑問に思うのは「Bに来るのは手のどの部分の話か」ということです。指先なのでしょうか?手の中央でしょうか?手首の近くでしょうか?それを確認する(実感する)方法は?また、修正する方法は?

実はこれは著者に対する意見ではなく、自問自答です。正しいことや良いことはわかるのですが、それを人に納得させたり、ましてや習得させることは大変難しいことだと思います。

この絵も「排球人の手記(昭和15年)」に似た物が出てきます。

解説には

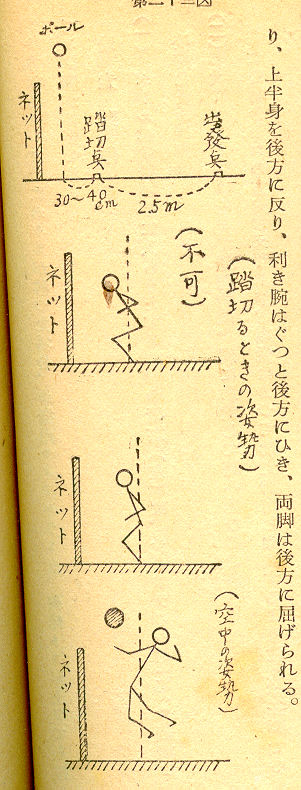

「空中の姿勢は丁度走幅跳びの場合に於ける反り跳びの形で、踏み切った反動で十分胸を張り、上半身を後方に反り、利き腕はぐっと後方にひき、両脚は後方にまげられる」

とあります。これはスパイク動作の指導のひな型となっていると言っても良いぐらいにこの後に似た表現の本が多数出てきます。後方という言葉が三回も出て来ますが、

「後に反った体を元に戻してボールを打つ」というイメージの呪縛を感じます。いつも何か書いたり、掲示板に書き込みをする時に前に立ちふさがる大きな山の一つです。

この本の最後には参考文献が記載されていました。

近代排球の研究(岸本貞二郎著)

排球新戦法(友田壮一、前田豊著)

排球競技

体験による実際と理論(原六郎著)

籠球、排球(前田豊著)

バレーボール競技規則(日本バレーボール協会編)

二冊はすでに紹介済みです。他の三冊もぜひ読んでみたい本です。特に原六郎さんの本は参考文献になることが多いのですが、一冊も著書を持っていません。どなたか見かけた方がいらっしゃいましたら、ご一報ください。

排球入門 (昭和27年) 川島恒吾著 川津書店

著者は東京第一師範学校(後の東京学芸大学)教授を経て、東京学芸大学講師をされていると経歴にありました。著書には「小学校体育カリキュラム」などがあり、バレーボール専門の先生ではなく学校体育の先生のような印象です。お名前を「川島恒吾」とお書きしましたが、これはおもて表紙にあるお名前で本の中には「川島恒吉」とありました。ネットで調べると「川島恒吉」でヒットしますから、おもて表紙の「川島恒吾」は出版社が間違えた可能性が高いです。

著者は東京第一師範学校(後の東京学芸大学)教授を経て、東京学芸大学講師をされていると経歴にありました。著書には「小学校体育カリキュラム」などがあり、バレーボール専門の先生ではなく学校体育の先生のような印象です。お名前を「川島恒吾」とお書きしましたが、これはおもて表紙にあるお名前で本の中には「川島恒吉」とありました。ネットで調べると「川島恒吉」でヒットしますから、おもて表紙の「川島恒吾」は出版社が間違えた可能性が高いです。

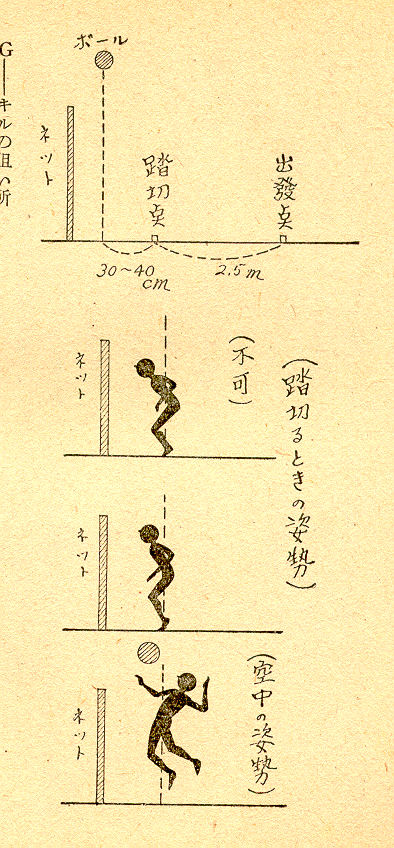

この図を見て、しばらく「ウーン」と唸ってしまいました。著書と出版社は違いますが一つ前に紹介した1年前に発行された本と全く一緒の絵です。大野さんの書籍がそれだけ一般的になっていたのでしょうか?この本の最後に川津書店の他の本の紹介がありましたが、「○○入門」といういわゆるハウツー本が数多くあり、その一環としてこの本が出版された可能性があります。そうであれば余り時間をかけずに近々の本を参考にしてこの本も作られた可能性があります。

おもて表紙の名前の誤記といい…ウーン。

これも前書の絵のスティックの部分をシルエットのイラストに変えていますが、ほぽ同じ。ただし、踏切るときの姿勢の不可と可の時のモデルのポーズが変わってきています。どの部分が良いか悪いかが良くわかりません。

この本の話は以上で終わり。