バレーボール (昭和28年) 大野武治著 体育の科学社

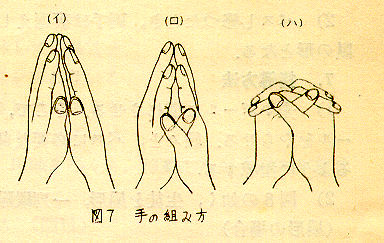

再び大野さんの著書です。手の組み方の見本です。(イ)と(ロ)の違いはかなり微妙です。(イ)(ロ)(ハ)のいずれにしても実際にボールを受ける肘と手首の間の前腕部分の腕の向きは変わらないので、余り変化はないかもしれません。

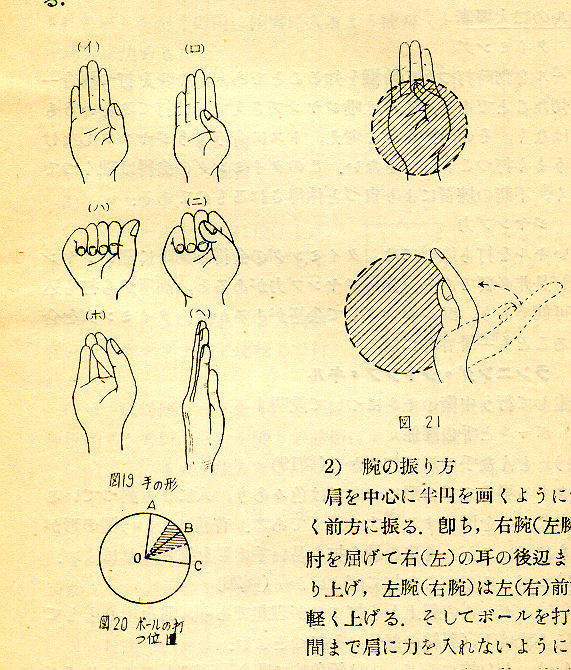

お馴染みの絵となります。気になるのが手に当てるボールの大きさがどんどん小さくなっていること。バレーボールの指導には見えなくなっております。

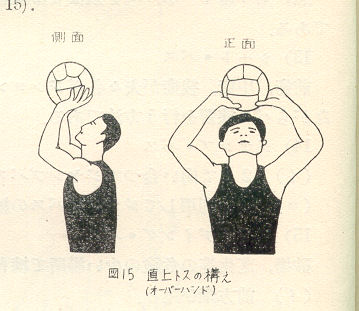

オーバーハンドパスの腕の形を絵を使って解説したものはこの本以前には見受けられませんでした。正面と側面をしっかりと描いております。教える過程の進歩が伺えます。

バレーボール (昭和28年) 前田豊著 旺文社

実はこの本は昭和25年に出た同じ旺文社から出た本の改訂版にあたります。この本のはしがきでは

「このバレーボールの原稿を最初に書いたのが昭和21年の春であったと思う。当時、二十年のバレー生活から絞り出したものであるから絶対的なものだと自信をもっていたのものが、現在取り出してみると相当訂正補足しなければならない箇所ができていた。今更ながらスポーツの前進に限りないことを痛感している次第である。」

とありました。昭和21年の本というのは同じ旺文社から出ているすでに紹介した「籠球・排球」のことだと思います。経歴を見ますと大正4年生まれの方ですので、この本を書いたときは40歳前です。すでに「日本文化出版株式会社社長」とありますから、旺文社の本を執筆されているのはやや不思議に思います。昭和25年の本と比べて共通点も多いのですが、書き加えた部分も多く、実に前向きに執筆されていることがわかります。

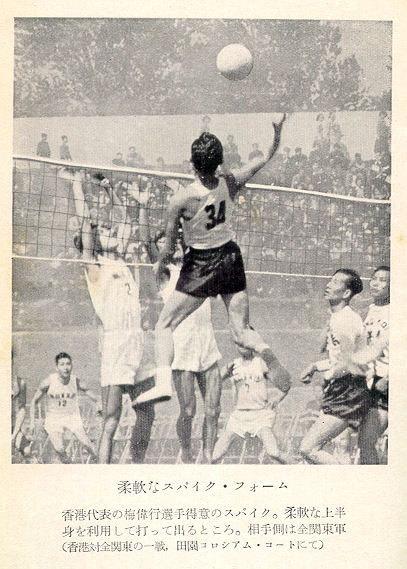

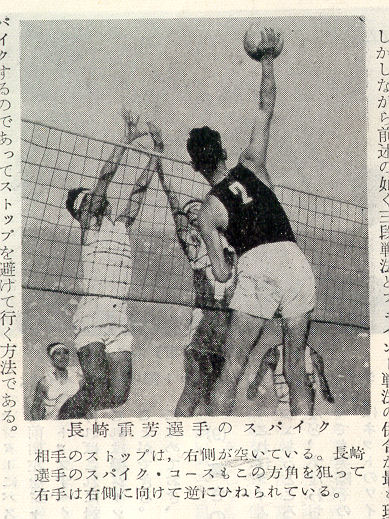

長崎さんもよく取り上げれる方でたいていは「重量スパイカー」とい名前がついており、すごいエースだったと思われます。ここでの解説は

「相手のストップは右側が空いている。長崎選手のスパイク・コースもこの方角を狙って右手は右側に向けて逆にひねられている。」

尊敬する前田豊さんの文章ですが、この赤字の部分は理解できませんでした。

どこの部分をもって、「ひねられている」と仰っているのか…。今後の課題です。

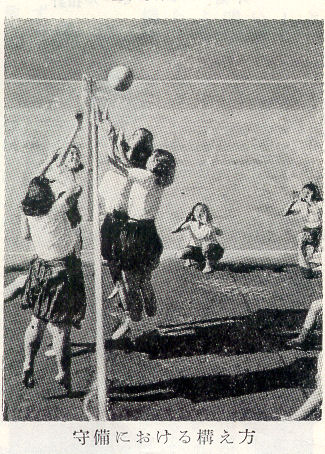

ネット際の守備の様子ですが、二人の選手が腰を低くしてオーバーハンドで構えています。

九人制のパスの基本はオーバーハンドパスで極力、オーバーハンドでボールを処理しようとしていたことがわかります。

でも、ちょっとしゃがみすぎで移動がしにくそうにも思います。

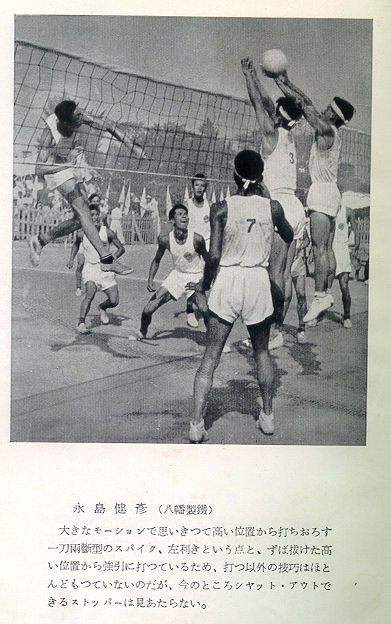

近代バレーボール (昭和28年) 岸本貞二郎著 日本文化出版

名著「近代排球研究」の岸本さんの戦後の本です。今回も「近代」の字がタイトルにあり、岸本さんの新しい技術に対するこだわりを感じる本です。この本では当時の第一級の選手の写真が豊富に掲載されています。「ずば抜けた高い位置から強引に打っているために、打つ以外の技巧はほとんどもついていないのだが」とコメントがありますが、こういった選手は現代でもおります。

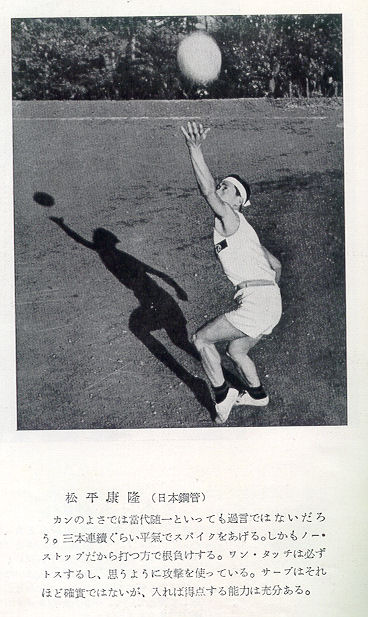

ご存じ松平康隆さん。ドライブサーブを打つところです。松平さんはランニングサーブのドライブサーブを打っていました。松平さんがサーブを打つ時は観客がさっと避けて助走用の道を空けてその‘花道’をランニングして打っていたと言いますから、助走はかなり長い距離を走っていました。ランニングのドライブサーブはミュンヘンオリンピックの時の森田淳悟さんに受け継がれています。

ミュンヘンオリンピックの成功は日本の九人制バレーで培われていた技術、戦術を六人制に移植したことにあると思います。これは松平さんご自身も仰っていますので自他ともに認める部分です。

他に九人制から移植した技術としては「クイック攻撃(元は九人制の早タッチ)」「時間差攻撃」「フライングレシーブ」などです。

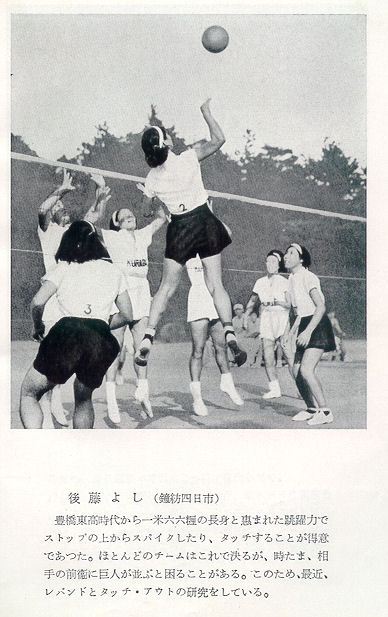

東海地方の女性の名選手。この方も良くモデルとして写真が掲載されています。以前発行されていたバレーボールマガジンの特集の「日本の名選手」にも選ばれている方で1ページに渡ってエピソードが掲載されていました。

実はこの方は私の畏友であります愛知産業大の後藤浩史先生のお母様です。写真はご結婚前の現役時代のお姿ですが、お父様とは同姓同士で結婚されて結婚前後で姓名が変わらなかったそうです。

後藤さんは親子二代にわたってバレーボール界に深く関わっております。